Secciones

Servicios

Destacamos

PPLL

Domingo, 9 de octubre 2016, 02:08

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

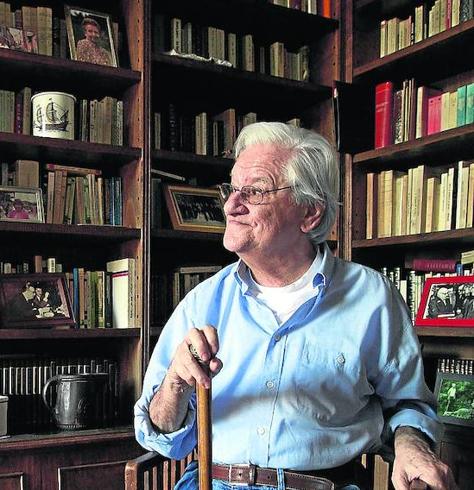

Nací en Oviedo el 4 de enero de 1930. Benito, mi primer apellido, es de origen castellano, de Soria, y en el pueblo de Berlanga de Duero nació mi padre, Juan Benito Antón. De niño, al quedar huérfano de madre y casarse su padre en segundas nupcias, se trasladó a Madrid a vivir con un tío suyo. Realizó parte del servicio militar en Oviedo, donde conoció a mi madre, Trinidad Argüelles Nicieza. Más tarde se trasladó ya definitivamente a Oviedo, como factor de la Compañía del Norte, para casarse con mi madre, que regentaba por contrato con su hermana Domitila la cantina de la estación de esa compañía en Oviedo, contrato que ya había firmado su padre, Cipriano Argüelles.

En el mismo recinto de la estación, en un edificio exento flanqueado en el lado derecho por un jardín, residía la familia.

Mi primera canción de cuna fue un descarrilamiento, mis primeros juguetes los vagones y locomotoras que evolucionaban ante mis infantiles ojos asombrados. Allí debió iniciarse, como le gusta a Emilio Alarcos imaginar, mi espíritu inquieto. Bajo la marquesina de cristal, sujeta por un armazón de hierro que entonces cubría el andén principal de la estación, yo contemplaba a los viajeros que partían o llegaban en aquellos trenes. Ya sabemos el poder sugestivo que tienen los sentidos corporales. El olfato es, en mi caso, el que con mayor precisión me hace revivir aquel peculiar ambiente ferroviario en que anduve inmerso hasta bien entrada mi adolescencia. Muchos años después, y ya en otras estaciones, me asaltaron olores que siempre asocié con esos primeros años de mi vida. De forma inmediata yo recuerdo, tan pronto piso una estación, un mundo lejano y acogedor que creía perdido para siempre. También el oído juega un papel importante en la recuperación de parcelas de mi infancia. Cuando escucho la aparatosidad sonora de los trenes y su ruidoso desembarco en la estación, cuando oigo los altavoces que anuncian su llegada o su partida, cuando percibo el movimiento acelerado de los viajeros que buscan afanosos su asiento, todo ello resucita en mi ánimo el paraíso perdido de aquellos primeros años.

Yo soy el quinto de los ocho hijos que tuvo mi madre. En el jardín de nuestra casa a cada uno de nosotros nos habían adjudicado una pequeña parcela de terreno con la obligación de cuidarla y hacerla producir. Recuerdo los árboles de este jardín: palmeras, plátanos, macizos de boj y sanjuaninos. En este universo de mi infancia un lugar de evasión lo constituía el sótano a donde me gustaba escaparme, siempre que podía, para revolver entre las cosas que allí había y que tenían para mí un significado mágico. Unas empinadas y estrechas escaleras me llevaban a aquel recinto con una emoción contenida e intensa. Reinaba allí el silencio y una casi completa oscuridad. En aquel lugar encontraba juguetes insospechados que mi padre guardaba, esperando el momento en que serían sorteados entre los clientes de la marca de chocolates Primitiva Indiana, que él representaba. Recuerdo que en un baúl, entre otros objetos también fascinantes, había cromos que aún hoy conservo de una historieta llamada 'Cañete, Colorato y su fiel Pum', a la vez que otros muy hermosos de historia natural con árboles, peces, pájaros y animales salvajes. Estos cromos aparecen todavía de vez en cuando en mi mundo adulto acercándome con el aroma de su papel la imagen de mi padre.

Todas las personas necesarias para que la estación funcionase constituíamos una gran familia. Maleteros, factores, guardagujas, fogoneros, maquinistas, camareros, cargadores y niños llevábamos una «vida unánime» en torno al ferrocarril. Recuerdo la entrada en la Estación del Norte de trenes engalanados en los que vinieron a Oviedo políticos para hacer campaña electoral, como Manuel Azaña, a cuyo partido de Izquierda Republicana pertenecía mi padre -que, habiendo sido teniente de alcalde de la corporación del Ayuntamiento de Oviedo en la II República, constituido después de formarse el Frente Popular, pagaría con su vida, al igual que tantos otros, sus ideas políticas-. Azaña ya conocía Oviedo de viajes anteriores y así quedó su impresión sobre la capital asturiana reflejada en su 'Diario': «Oviedo es cómodo, fresco, tranquilo. Un pueblo con las ventajas de una ciudad rica y antigua. Oviedo parece una ciudad donde hay pocas cosas pero están bien hechas. Tal vez es una ciudad en la que me encuentro bien porque es la más castellana fuera de Castilla; por el clima y el terreno es grata a los del interior». Es bien sabida la admiración de Azaña por Clarín.

Recuerdo la llegada de Gil Robles, jefe de la Ceda. Puede que fuera cuando vino a un acto en Covadonga que puso en guardia a la izquierda, aunque ya lo estaba por el avance del fascismo en Italia y Alemania, habiendo de todo ello ecos aquí. Había tal clamor popular sobre los andenes que temblaba la marquesina y vibraban los cristales de las ventanillas de los trenes. Entre aquella multitud anónima quedó grabada en mi memoria infantil Concha, camarera de la cantina y símbolo de militancia entusiasta. Iba a las manifestaciones y desfiles ataviada con el atuendo socialista: pañuelo rojo al cuello y camisa azul. Su ausencia nunca he podido aclararla, quedando su imagen envuelta en los trágicos sucesos posteriores.

Los domingos realizábamos la única salida programada. Recibíamos dos reales para ir al cine Toreno, situado en la calle del mismo nombre en un edificio frágil, de poca altura, de forma troncocónica, que había sido construido el año 22 y que por tanto había conocido el cine mudo. Allí nos instalábamos, dejándonos invadir por la fantasía del celuloide que nos mostraba historias protagonizadas por aquellos magos de la risa y del dolor que fueron Chaplin, Stan Laurel y Oliver Hardy, o por aquellos tiernos adolescentes como Shirley Temple, Mike Rooney, Fred Bartolomé y Jane Winter. El estipendio de dos reales era tan generoso que nos permitía adquirir la entrada para el cine y aún nos sobraba dinero para endulzarnos la vida.

Yo iba creciendo. Un invierno llamó mi atención la puerta de una habitación que permanecía cerrada más tiempo del habitual. Atraído por la curiosidad, conteniendo la respiración, de puntillas, me acerqué para espiar por el ojo de la cerradura lo que allí estaba ocurriendo. Un carpintero se afanaba en la construcción de una tienda de juguete. Días más tarde los Reyes Magos dejaron a una de mis hermanas esa tienda pintada de verde que sobresalía, dominando los otros regalos que los demás hermanos habíamos recibido. Lo real empezaba a apoderarse de mí y a hurtarme la porción de fantasía a la que tenía derecho.

No sé si mi padre dejaba el chaleco allí a propósito, colgado de la silla. Lo que recuerdo es que se encontraba a mi alcance cuando, aprovechando la nocturnidad, mientras todos dormían, yo me acercaba sigilosamente y sacaba de sus bolsillos algunas monedas con las que poder hacer frente al gasto que originaba mi gusto por la lectura. Con ese dinero yo compraba, en el quiosco de la estación, tebeos del Ratón Miki, que leía debajo de la cama para evitar sospechas.

En la parte alta de la casa estaban los dormitorios. Los de la gente menuda tenían sus paredes cubiertas por grandes murales a todo color representando personajes de los cuentos populares infantiles: Blancanieves, los Tres Cerditos, el Gato con Botas, Pulgarcito... Su autor era un empleado de la Compañía del Norte, pintor aficionado, del que más tarde supimos que había muerto en el frente de Madrid, defendiendo la República. Se llamaba Mauro Espina. Fuerte y corpulento, tocado de una boina, con aspecto bonachón y mirada limpia, todo en él emanaba ese idealismo que le llevó a coger un fusil a última hora, cuando ya todo estaba perdido.

En ese ambiente fui descubriendo el entorno y a las personas y en dos interrupciones brutales -la Revolución de Octubre y la Guerra Civil- la crueldad inesperada e incomprensible.

En los primeros años treinta había cuajado en España una sociedad civil que autorizaba la esperanza. En su sentido más riguroso, la modernidad solo se produce en nuestro país durante los diez años que precedieron a la guerra. Pero aquel proyecto de civilidad es aniquilado en 1936 y una vez más salta por los aires en pedazos la España moderna.

Yo fui de aquellos niños que pasaron de jugar con el triciclo y con el tren de hojalata a jugar con balas y metralla, de aquellos niños a quienes se había dicho que el cielo era azul y que, sin embargo, ante sus ojos ese cielo aparecía envuelto en rojas llamas. (...)

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.