La sidra, más internacional que nunca

Hoy se celebra el primer Día Internacional de la Sidra desde que la cultura sidrera asturiana fuera declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO el pasado mes de diciembre

Hoy se celebra el primer Día Internacional de la Sidra desde que la cultura sidrera asturiana fuera declarada patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO el pasado mes de diciembre. En efecto, ha sido una declaración bastante ambiciosa porque aborda el proceso íntegro, desde la elaboración de la sidra (incluyendo la plantación de manzanos) hasta la forma de consumo final.

Teniendo en cuenta estas premisas: Gijón ha cumplido, junto con el vecino concejo maliayo, un papel protagónico para que esta catalogación sea una realidad ya que, según datos del SADEI, ha sido el segundo mayor productor de manzana de sidra tras Villaviciosa. A día de hoy, en el municipio se registran alrededor de una docena de llagares en activo dedicados a la producción y comercialización de sidra, como las firmas Piñera (Deva), Acebal (Cabueñes), Bernueces (Castiello), Trabanco (Lavandera), Menéndez (Fano), Angones (Vega), Canal (Lavandera) JR (Cabueñes) o Contrueces, pero toda esta herencia proviene de una sana rivalidad en el último quindenio del siglo XIX entre dos firmas que contribuyeron, incluso, a marcar el orden de urbanismo local.

Sidra achampanada

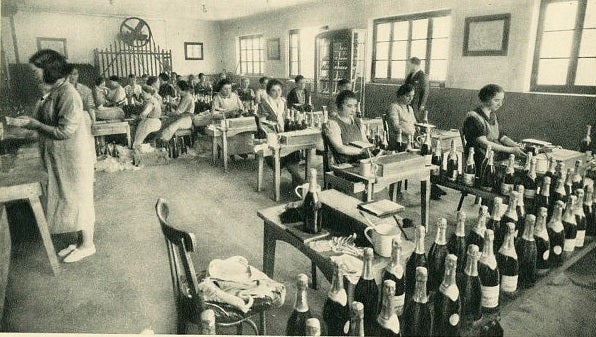

Por un lado, la razón social que fundó Luis Vereterra, en Oviedo, en 1886 y que terminó siendo Vereterra y Cangas tras asentarse frente al parque de Cocheras en 1901 de la mano de Pedro y Rafael Cangas. En 1964 fue absorbida por Valle, Ballina y Fernández (Grupo El Gaitero). Donde hoy se encuentra la finca Villa María, en Somió, el industrial Tomás Zarracina tenía su pomarada y su llagar —conservado aún en parte— y en la manzana del parque de Zarracina se encontraba la fábrica donde embotellaba, corchaba y etiquetaba. Fue Zarracina quien hizo sidra natural espumosa, por primera vez, en 1857; pero la gasificación y champanización artificial de la sidra, con la adición de azúcares para obtener una segunda fermentación, llegó en 1884 con el objetivo de poderla exportar a ultramar con destino a América y Filipinas. Es decir, la champanización nació como un método de conservación.

Imagen de marca son sus preciosas etiquetas efectuadas primero en litografías llenas de formas art nouveau e imperialistas más tarde, de colores, de estampados costumbristas o heráldicos. Plantillas para etiquetas que se grababan con piedras, sí.

Vasos y botellas

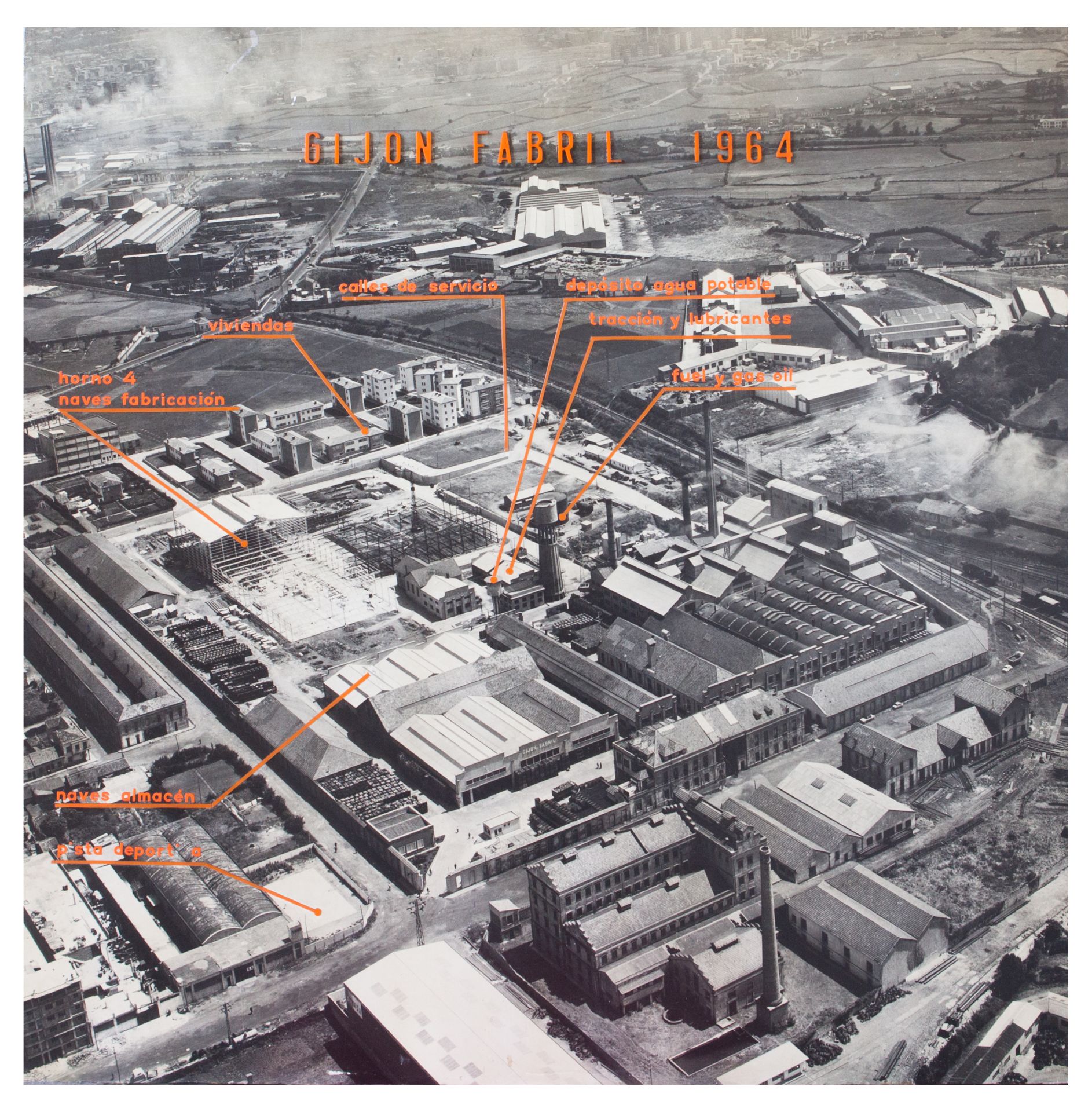

La histórica botella verde de sidra natural, con el cuello levemente engrosado antes de estrecharse, es un distintivo de nuestra cultura sidrera desde que fuera registrada en el año 2000 y protegida por el Tribunal Supremo en el año 2023. Esta botella, denominada «molde de hierro», comenzó a elaborarse, en 1844, en la fábrica de vidrio soplado La Industria, sita en la esquina de Begoña con la avenida de la Costa. En 1900 se fundó Gijón Industrial (Gijón Fabril desde 1915) en La Calzada, en el perímetro que luego ocuparon los cines Yelmo. Las botellas también se hacían en color caramelo. Los finísimos vasos de sidra también fueron realizados en estas dos factorías.

El escanciado es el arte manual y tremendamente personal que define la forma de echar y tomar sidra, de ahí que cada vez que vemos un escanciador mecánico de botoncito nos hagamos la pregunta de si eso, por tanto, es permisible a una sidrería y si esta debería llamarse así, teniendo en cuenta los criterios de la declaración de la UNESCO.

Merenderos

Este amarillo bebestible generó desde hace 150 años el nacimiento exponencial de merenderos, chigres y sidrerías que, en muchos casos, contribuyeron a hacer ciudad, a dejar huellas imborrables en el espacio y en las memorias, y a crear modelos de consumo y modelos de asentamiento en el territorio gracias a la sidra. Sidrerías todavía quedan y seguirán naciendo, pero todos hemos visto cómo el barrio de La Arena ha quedado huérfano respecto a 1999. Mientras hay merenderos que siguen presentes de una u otra manera Las Peñas, El Puentín, Casa Arturo, El Cañaveral, el Ideal Rosales, Los Hórreos, La Carbayera de Granda, Casa Yoli, El Chabolu, Les Ruedes o todos los que hubo en El Rinconín y se transformaron en restaurantes (Bellavista o El Pery) u otros especializados en espichas como El Trole.