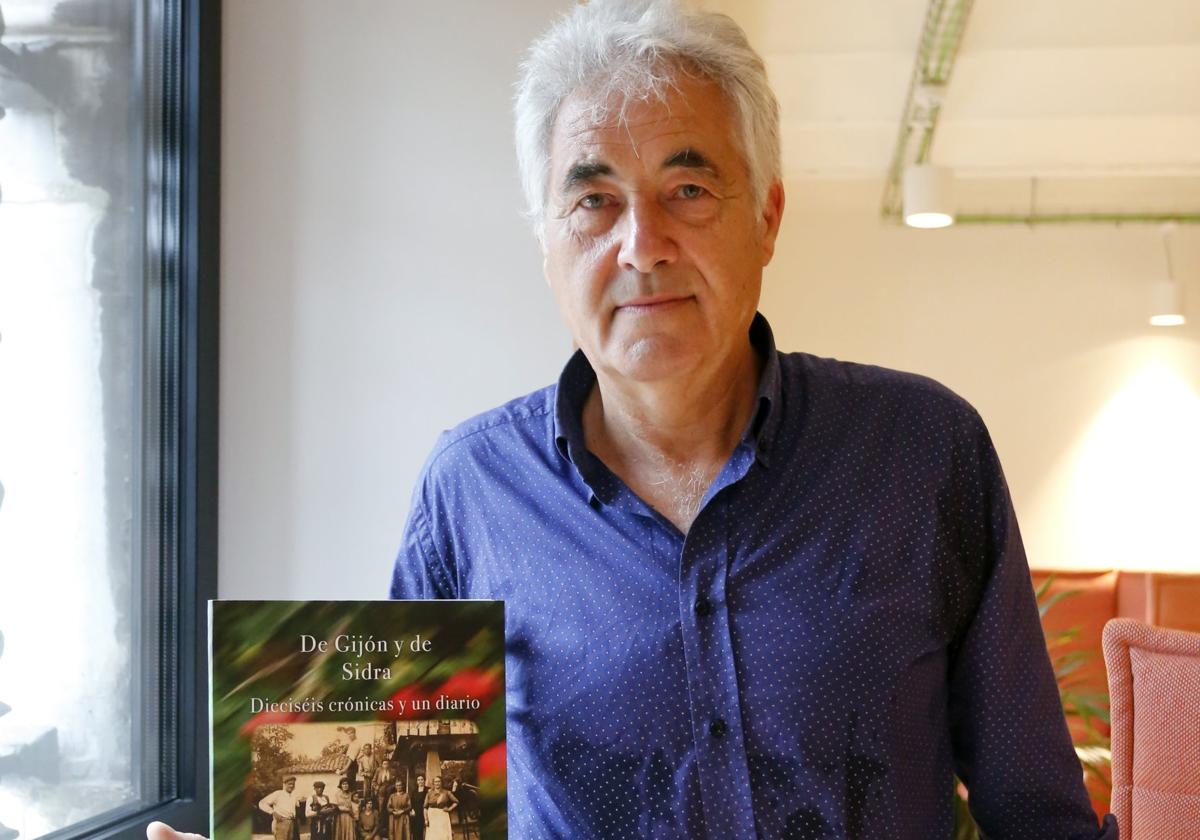

Juan Carlos Río García

A las 19 horas presenta su libro 'De Gijón y de Sidra. Dieciséis crónicas y un diario', un repaso a la época entre finales del siglo XIX y el inicio del XX

Ingeniero industrial de profesión, Juan Carlos Río García (Gijón, 1962) está vinculado desde su infancia al mundo de la sidra. Hoy, a las 19 horas, ... presenta 'De Gijón y de sidra. Dieciséis crónicas y un diario' en el Antiguo Instituto, un libro que cuenta con el apoyo del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y bebe de «los míticos de Gijón», autores como Adeflor, Pachín de Melás, Luis de Somoza o Alfonso Camín, entre muchos otros.

–¿Qué cuenta en el libro?

–Habla de Gijón y de sidra, no nos dio para más la imaginación. Va desde el último tercio del siglo XIX hasta el primero del siglo XX y engloba el mundo de la sidra con todos sus elementos: la manzana, los pomares, la fabricación...

–¿Por qué 16 crónicas?

–Responde a la estructura. La principal fuente bibliográfica son las hemerotecas digitales, principalmente la de EL COMERCIO. Las 16 crónicas son los 16 capítulos en los que conseguimos meter todos esos recortes de prensa.

–¿Y el diario?

–Es una pequeña licencia y la gente tendrá que leerse el libro para conocer la verdadera historia, que está relacionada con el hórreo del Molín de la Piedra, en Granda. De hecho, la foto de portada del libro es una familia, la mía, echando sidra en ese molín.

–¿De dónde viene su afición por el mundo de la sidra?

–Es tradición familiar. Lo vi en casa y de ahí viene todo lo que sé. Yo cultivo manzana y hago sidra, pero no de forma profesional.

–¿Qué destaca de ese Gijón de sidra y llagares de antaño?

–La propia hemeroteca, porque la prensa histórica es un auténtico filón. El lenguaje periodístico tiene la ventaja de que la información que quizá en esa noticia es auxiliar tiene mucha veracidad y es una buena ventana para mirar al pasado. Gijón fue la bomba.

–¿En qué ha cambiado?

–Hay fotografías aéreas de los años 40 y 50 en las que se ve que Gijón era una selva de pomares. Había un campo productivo y una sociedad campesina organizada. Y también la industria. Aquí se hacía todo: botellas, corchos, toneles, la maquinaria auxiliar... Ahora solo queda la manzana.

–¿Qué fue lo que pasó?

–En esa época la estructura del campo era por caserías y, como había tantas plantaciones de manzana, buena parte de ellas tenían llagares para abastecer la demanda de sidra achampanada. Esa industria fue motor de la industria de sidra natural y había un conocimiento transversal: el que hacía sidra también plantaba y vendía. Ahora, como todo en la vida, se especializó.

–¿Por qué eligió esas 16 crónicas y no otras?

–Son todas de sidra, pero a la vez son de conocimientos históricos, como las campañas de Marruecos o el paso del cometa Halley en 1910. También hablan de desapariciones misteriosas de obras de arte, como un cuadro del pintor Álvarez Sala, con descripciones muy precisas del periodista Adeflor, o de Cimavilla y Bajovilla.

–¿Qué le llamó más la atención?

–Buscando datos de sidra aparecen cosas de Gijón y, por lo visto, hubo más proyectos de tranvía que no se hicieron. Uno de ellos estaba proyectado hasta la quinta de Vereterra y Cangas, un productor de sidra achampanada, en el Infanzón. Otro iba hasta Ceares, otro hasta el alto de Pumarín y otra línea estaba proyectada hasta Granda. Aunque nunca existieron, nos sirvió para movernos por la geografía de la zona rural.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión