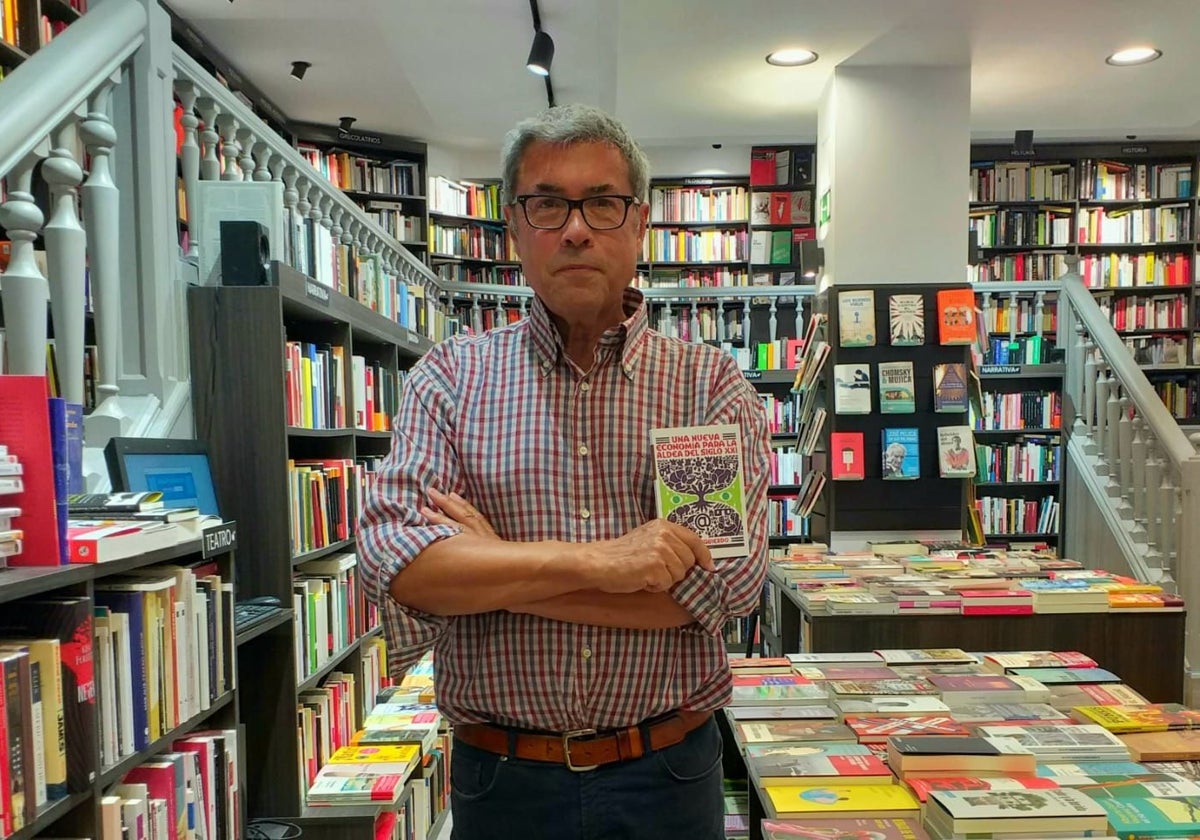

Presenta en Matadero Uno (Oviedo) su nuevo libro

El que fuera comisionado del Principado para el Reto Demográfico presenta en Matadero Uno su nueva obra, en la que reivindica el papel del campo y la sociedad agroganadera en la historia de la humanidad

Un hereje jubilado. Así se autodefine el que en la anterior legislatura fuese el comisionado del Principado para el Reto Demográfico, Jaime Izquierdo. Pero nada más lejos de la realidad. Con la jubilación y la salida de la responsabilidad política, Izquierdo ha ganado tiempo para dedicar a su pasión, que no es otra que, precisamente, el desarrollo de la socioeconomía rural en su más amplia extensión, con un notable acento en la conservación del acerbo cultural rural, entendiendo bien causas, motivos y objetivos.

Por eso, la presentación de esta tarde de su nuevo libro ('Una nueva economía para la aldea del siglo XXI'), en la librería ovetense Matadero Uno ha sido, en sí misma, un tratado de lo que se debe afrontar, sin dilación, en un mundo rural en peligro de desaparecer.

¿Por qué se autotitula Izquierdo como hereje? Fundamentalmente, «por tres razones: La primera, porque muy mayoritariamente la economía campesina (es decir, la genuinamente aldeana) y la aldea se dan por extinguidas, definitivamente muertas y enterradas. Por tanto, imposible de devolverlas a la vida y, mucho menos, generar en la aldea una economía local de bienestar, que sea alternativa y más atractiva que la urbana e industrial».

«La segunda razón es porque la utilización del campo semántico de aldea (lo aldeano) pesa sobre el subconsciente como atrasado y su uso es despectivo, insultante. Todo lo que suene a aldea es la antítesis de progreso. La aldea o se prostituye con fines comerciales y entonces es 'chik' y glamurosa (cuando te quieren vender pan congelado y con aditivos recién horneado y crujiente y aromático en una panadería de un supermercado y lo llaman 'Pan de aldea') o es sinónimo de atraso, cerrazón, ignorancia y miseria».

Y aún una tercera razón: «Porque no hay ningún interés político, científico o intelectual —o es muy minoritario o marginal— por la economía campesina».

Ante esta situación generalizada, Izquierdo presenta un ensayo «de naturaleza económica porque me parece una injusticia y una inmoralidad lo que se le ha hecho a la civilización aldeana. En resumen, y en principio, este es un libro que habla de una economía muerta, de algo depreciable y que está escrito por un tipo que no acredita ningún conocimiento académico y formal sobre la materia», pero sí mucha experiencia, mucha observación y una importante dosis de pensamiento lógico sobre todo ello.

«La aldea no está muerta»

Frente a esas ideas, Izquierdo se pone propositivo: «La aldea no está muerta, está dormida, latente y para que vuelva a la vida tenemos que aplicarle un tratamiento especial en forma de política económica pertinente. La aldea acredita experiencia en el manejo de los recursos naturales y tiene algunas características que la deberían haber hecho objeto de atención».

¿Cuáles? También una triada. El primer elemento, en opinión de Izquierdo, es que la aldea, como comunidad, fue la instancia humana que «inventó la sostenibilidad. Todas las aldeas eran ecológica y socialmente sostenibles. Económicamente estaban en la supervivencia forzada porque una gran parte del beneficio económico se lo apropiaban las clases dominantes (la nobleza o el clero). Si la reinventamos podemos volver a gestionar sosteniblemente el territorio rural».

El segundo punto es que «la aldea es el primer experimento urbano de la humanidad, diseñado para vivir de la economía orgánica manejando localmente los genes, las especies y los ecosistemas a través de un código cultural y una reglamentación local que constituyen la cultura del territorio y sin cuyo concurso no se puede gestionar el medio. Además es la civilización campesina la más duradera de la historia de la humanidad (lleva varios milenios operando en la Tierra). Pero no solo tiene una larga historia temporal sino también espacial: En Asturias, más del 70 % del territorio es de naturaleza y economía aldeana y coincide con los territorios más despoblados y abandonados de la región».

Y en tercer lugar, una advertencia que no es baladí: «Desde que la aldea no está vigente se han incrementado los riesgos ambientales (grandes incendios) y la extinción de la biodiversidad (pérdida de variedades de cultivos y razas autóctonas) además de perder un sistema de producción de alimentos que retenía el carbono en el suelo y evitaba emisión de CO2».

Denuncia también Izquierdo que la aldea, como concepto, «ha sufrido el mayor apartheid cultural y político que haya sufrido ninguna otra entidad y comunidad territorial. Conocemos casos de apartheid racial, étnico o religioso pero en este caso estamos hablando de apartheid territorial y posteriormente ha sufrido, en primer lugar, una explotación masiva de sus recursos humanos —los campesinos o aldeanos fueron empleados como mano de obra barata en fábricas, minas y ciudades— y, en segundo, les aplicamos una colonización toponímica burocrática y una usurpación funcional: a los territorios de naturaleza y ecología campesina les cambiamos el nombre —les llamamos espacios naturales— y les desposeímos de protagonismo en la gestión del medio. En el vaciamiento de las aldeas se aplicaron diligentemente la tecnocracia industrial y la política económica y en la confiscación toponímica y la usurpación funcional las ciencias naturales especializadas y la política conservacionista».

Por último, y ya postulando tanto la existencia de caminos erróneos ya adoptados históricamente y que habría que evitar, como la posibilidad de una alternativa viable, Izqueirdo anotó que «a finales del siglo XIX había en Rusia un centro de investigación económica que estaba liderado por Alexander Chayanov que estudiaba la economía campesina y buscaba su evolución para que prosperase entre las dos formas de agricultura industrializada que estaban emergiendo entonces: la colectivización agraria de la Revolución rusa y el capitalismo agrario de Estados Unidos». Chayanov era un investigador que trabajó aún en la Rusia zarista, e Izquierdo recordó que «Stalin fusiló a Chayanov y sus seguidores, y tras la Segunda Guerra Mundial el capitalismo agrario se erigió en la única agricultura posible hasta la fecha».

Por todo ello, aseveró que «ya es hora de que propongamos una teoría económica /ecológica para los territorios no intensificados», en busca de «un modelo de aldea para el siglo XXI y una política de Estado que lo facilite», así como de que es precisa «la toma de conciencia por parte de la comunidad aldeana y de los que tienen casa en la aldeas vivas de que es preciso reorganizarse para no extinguirse», que en el fondo es de lo que trata el nuevo libro.

Marcos Niño: «Jaime es un maestro y es referente»

La presentación contó con la presencia del presidente de la Red Asturiana de Desarrollo Rural y alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, y del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, que atribuyó al acto «un significado emocional. Jaime es para mi un maestro, y es referente para todos quienes trabajan por el desarrollo del medio rural. Y lo digo con orgullo esperando que él me considere un discípulo», afirmó.

Niño explicó que la nueva obra de Izquierdo, «con una mezcla muy suya de sensibilidad literaria, conocimiento técnico y compromiso político, nos propone repensar el papel del medio rural. Lo hace alejándose tanto de la visión folclórica como de los discursos derrotistas. En su lugar, nos habla de aldeas como nodos de innovación, como espacios de vida con identidad propia, donde los recursos endógenos, el conocimiento local y la cooperación pueden generar nuevas formas de economía y comunidad».

Marcos Niño, en cuyo cargo hay una parte ejecutiva de la que carecía Izquierdo como comisionado, anotó que «en este libro no hay recetas fáciles, pero sí un camino. Un camino que parte de la experiencia concreta —de años de trabajo en el territorio, de escuchar a quienes aún habitan y defienden las aldeas— y que se proyecta hacia una transformación profunda. No se trata de volver al pasado, sino de imaginar un futuro rural desde nuevas claves: la bioeconomía, la gobernanza compartida, la soberanía alimentaria, el cuidado del paisaje y del capital social».